১

১৩৫৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে প্রকাশিত ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। কবিতাটি দীর্ঘদিন বরিশাল-বাস ছেড়ে কলকাতায় জীবিকার সন্ধানে ঘুরে ফেরা এক কবির হাহাকার ব্যক্ত হয়েছিল। কবিতাটির নাম ‘১৯৪৬-৪৭’, কবির নাম জীবনানন্দ দাশ। দীর্ঘ কবিতাটির একাংশে লেখা হয়েছিল:

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।

সূর্য অস্তে চলে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার

খোঁপা বেঁধে নিতে আসে--- কিন্তু কার হাতে?

আলুলায়িত হয়ে চেয়ে থাকে--- কিন্তু কার তরে?

হাত নেই--- কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন

আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী

হতে পেরেছিল প্রায়; নিভে গেছে সব।

এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে;

নতুন চালের বসে রৌদ্রে কতো কাক

এ-পাড়ার বড়ো মেজো… ও-পাড়ার দুলে বোয়েদের

ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত;

এখন টুঁ শব্দ নেই সেইসব কাকপাখিদেরও;

মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয়;

সময়ের হাতে অন্তহীন।

ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হতো

ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি-বাগদির

ঈশ্বরী মেয়ের সাথে

বিবাহের কিছু আগে--- বিবাহের কিছু পরে--- সন্তান জন্মাবার আগে।

সেসব সন্তান আজ এ যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়

ক্লান্ত লোকসমাজের ভিড়ে চাপা পড়ে

মৃতপ্রায়; আজকের এই গ্রাম্য সন্ততির

প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে--- অন্ধকারে জমিদারদের

চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে।

ওরা খুব বেশি ভালো ছিল না; তবুও

আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতায়

অন্ধ শতচ্ছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে

পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিল।

আজকে অস্পষ্ট সব? ভালো করে কথা ভাবা এখন কঠিন;

অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে জানিয়ে দেবার

নিয়ম এখন আছে; তারপর একা অন্ধকারে

বাকি সত্য আঁচ করে নেওয়ার রেওয়াজ

রয়ে গেছে; সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে।

নিস্তব্ধ নিস্তেল মনুষ্যহীন হয়ে থাকা গ্রাম, অন্নহীনতা, মন্বন্তর-দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষের চিহ্ন হয়ে ছড়িয়ে থাকা অগণন হাড়খুলি, জীবনের আনন্দ নিভে গিয়ে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করার ক্লান্তি, ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকসমাজ, প্রাণরক্ষার প্রবৃত্তির তাড়সে ক্রূর অবিশ্বাসী অপর-বিদ্বেষী হয়ে ওঠা মানবমন--- কবি এসব কল্পনা করেননি, চোখের সামনে দেখেছেন, রূপসী বাংলাকে এভাবে নিরক্ত কঙ্কালসার হয়ে উঠতে দেখে হাহাকার করে উঠেছেন, তাঁর দেখা সেই ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলীই লোকমুখে ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’ নামের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছে।

‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’, অর্থাৎ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ মানে খৃস্টাব্দের হিসাবে ১৯৪৩-এর এপ্রিল থেকে ১৯৪৪-এর এপ্রিল। বাস্তবত, এই মন্বন্তর অবশ্য কেবল একটি বছরের সময়কালেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

২

বাংলায় দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর এর আগে হয়নি তা নয়, কিন্তু এ মন্বন্তর সাধারণ দুর্ভিক্ষের থেকে আলাদা। সাধারণভাবে বেশ কয়েক বছরের টানা অনাবৃষ্টি বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরপর কয়েক বছর ফসল অনেক কম হলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তর তেমন নয়। ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরে সমুদ্র-সংলগ্ন অঞ্চল ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক প্লাবনে তছনছ হয়ে যাওয়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু, চায়ের ক্ষতি, নোনাজলের প্লাবনে চাষের জমি সাময়িকভাবে চাষের অযোগ্য হয়ে যাওয়া এবং তারপর জীবাণু সংক্রমণে সংলগ্ন আরো বেশ কিছু অঞ্চলের ধানচাষ নষ্ট হওয়া মেদিনীপুর জেলায়, বিশেষ করে কাঁথি মহকুমায় সর্বনাশ ডেকে আনলেও তা মোটেই গোটা বাংলা জুড়ে মন্বন্তর ঘটানোর কারণ হতে পারে না। ১৯৪১ সালে বাংলায় উপভোক্তাদের জন্য লভ্য চাল ও গমের পরিমাণকে যদি আমরা তুলনার ভিত্তি হিসেবে ধরি, তাহলে ১৯৪৪ অবধি কোনো সময়েই চাল ও গমের লভ্য পরিমাণ সেই ভিত্তির নিচে নামেনি, বরং ৯% থেকে ২০% পরিমাণে তার বেশি থেকেছে।১ এমনকি, ১৯৪৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বাংলার আমন ধানের শস্য যখন মাঠ থেকে ওঠে, তখন দেখা যায় ৯০ লাখ টন শস্য উৎপাদন হয়েছে, যা তার আগের কয়েক বছরের থেকে বেশি।২ কিন্তু মন্বন্তরের প্রকোপ তখন মধ্যগগনে, নজির গড়া শস্যোৎপাদনও গ্রামের মানুষদের না-খেতে-পেয়ে মরায় কোনো ছেদ টানেনি। সুতরাং মানুষের খাদ্য ছিল না তা নয়, খাদ্য থাকা সত্ত্বেও তা অনেকের কাছে পৌঁছয় নি। কেন পৌঁছয় নি তা বোঝার চেষ্টা আমরা করব, তবে তার আগে দেখা যাক খাদ্য থাকতেও খাদ্য না পেয়ে মরা এই অনেক কারা।

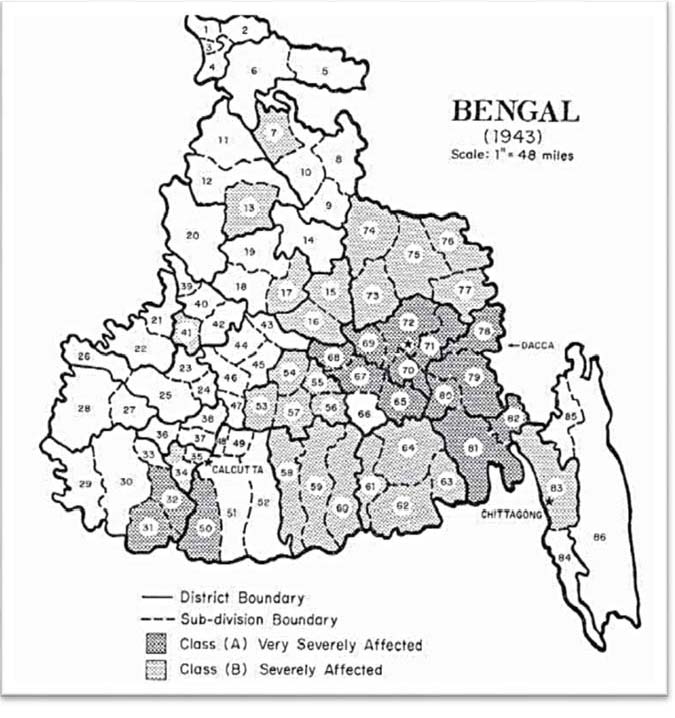

বাংলা জুড়ে অনাহার-মন্বন্তরের প্রকোপের চেহারাটা একটা মানচিত্রের আদলে আমরা এভাবে পাই:

এই মানচিত্রটি অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের পরিসংখ্যানবিদের দল ১৯৪৩ সালে বানিয়েছিলেন।৩ মানচিত্রের সংখ্যাগুলো মূল নথিতে জেলা/উপজেলা-র নামের তালিকার ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশ করছে। সেই তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আমরা মন্বন্তরের প্রকোপ এহেন তারতম্য দেখতে পাই:

|

তারতম্য |

কতগুলো জেলায় |

জেলার নাম |

ভুক্তভোগী জনসংখ্যা |

|

অতি তীব্র দুরবস্থা |

১৫ |

কাঁথি, তমলুক, ডায়মন্ড হারবার, মাদারিপুর, ফরিদপুর, গোয়ালন্দর, মানিকগঞ্জ, মুনসীগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা, ব্রাক্ষ্মণবেড়িয়া, তিপ্পেরা/কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালি, ফেনি |

১ কোটি ৪৮.৯ লক্ষ |

|

তীব্র দুরবস্থা |

২৫ |

উলুবেড়িয়া, কান্দি, বনগাঁ, বালুরঘাট, নিলফামারী, ঝিনাইদহ, মগুরা, নারাইল, যশোর, সাতখিরা, খুলনা, পাবনা, নাটোর, বাগেরহাট, ফিরোজপুর, নাটোর, পটুয়াখালি, ভোলা, বরিশাল, টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম |

১ কোটি ৯৩.২ লক্ষ |

|

আংশিক বা মৃদু প্রভাবগ্রস্ত |

৪৭ |

বাকি সব জেলা |

২ কোটি ৬০.৯ লক্ষ |

সুতরাং মন্বন্তর কেবল ঝড় ও সামুদ্রিক বন্যা কবলিত কাঁথি-তমলুক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না, গোটা বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং গোটা পূর্ব বাংলায় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল। গোটা পূর্ব বাংলা জুড়ে মন্বন্তর ঘনিয়ে তুলেছিল কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, বরং ভারত ও বাংলার সরকারের চরম জনবিরোধী কার্যকলাপ যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সামরিক জোটের স্বার্থে নেওয়া হয়েছিল। সেইদিকে এবার নজর ঘোরানো যাক।

ব্রিটিশ সামরিক জোটের বিরুদ্ধ জোটের পক্ষ নিয়ে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটিশ উপনিবেশ হঙকঙে আক্রমণ হানে। ১৮ দিনের মধ্যে হঙকঙের ব্রিটিশ বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে হঙকঙ জাপানের দখলে চলে যায়। জাপানি বাহিনী তারপর আরো পশ্চিমে এগোতে থাকে। সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ উপনিবেশ আক্রমণ করে। দুই মাসের মধ্যে জাপানি আক্রমণের মুখে সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ সমরসজ্জাও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। সিঙ্গাপুরও চলে যায় জাপানের দখলে। ক্রমশ পিছোতে থাকা ব্রিটিশ বাহিনীকে তাড়া করতে করতে জাপান আরেক ব্রিটিশ উপনিবেশ বর্মা আক্রমন করে। সেখানেও ব্রিটিশ বাহিনীর প্রতিরোধ টিকতে পারেনি। ১৯৪২-এর মার্চ মাসের মধ্যেই বর্মার রাজধানী রেঙ্গুন চলে যায় জাপানের দখলে আর মে মাসের মধ্যেই সেনা-আমলা-তল্পিবাহক সহ বর্মার গোটা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকযন্ত্র বর্মা ছেড়ে ভারতে (বিশেষ করে কলকাতায়) এসে আশ্রয় নেয়। ফলে ১৯৪২ সালের গোড়া থেকেই পূর্ব বাংলার বর্মা সীমান্ত ব্রিটিশদের মিত্রশক্তি ও জার্মানি-জাপানের অক্ষশক্তির মধ্যে জারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম ফ্রন্ট হয়ে ওঠে। ব্রিটিশদের উৎখাত করতে করতে এসে বর্মার দখল নেওয়া জাপানিরা যে এবার ব্রিটিশদের সবচেয়ে বড় উপনিবেশ ভারত আক্রমণ করবে, এবং সে আক্রমণ ঘটবে পূর্ব বাংলার সীমান্ত দিয়ে, তা সবাই ধরে নিয়েছিল। কলকাতার উপর জাপানি বোমারু বিমানের হানা হবে ধরে নিয়ে শহরে ব্ল্যাকআউট সহ নানা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মহড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা বন্দর অঞ্চলে জাপানী বোমারু বিমান এসে বিনা বাঁধায় বোমা ফেলেও গিয়েছিল, বর্মা সীমান্ত ঠেলে ত্রিপুরা ও মণিপুর অবধি পৌঁছে গিয়েছিল জাপানী বাহিনী। কলকাতাবাসীদের মধ্যে হিড়িক পড়ে গিয়েছিল শহর ছেড়ে আপাতত বোমার সম্ভাব্য হামলার বাইরে গ্রাম-মফস্বলে বাস গড়ার। অন্যদিকে ব্রিটিশদের মিত্রশক্তি কলকাতায় বিপুল সেনাসমাবেশ ঘটাতে শুরু করে। ব্রিটিশ, আমেরিকান সহ মিত্রশক্তির বিপুল পরিমাণ সেনাদের এনে কলকাতায় ও কলকাতাকে ঘিরে ব্যারাকের পর ব্যারাক গড়া হয়। কোনোভাবেই কলকাতাকে ব্রিটিশ শাসনের বাইরে যেতে দিতে ব্রিটিশ কর্তারা রাজি নয়--- তা যেমন একদিকে তাদের মর্যাদারক্ষার প্রশ্ন (গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে লন্ডনের পর ধারে-ভারে-মানে কলকাতাই ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর), তেমনই কলকাতা-কেন্দ্রীক শিল্পকারখানা গুলোর জন্যও (এই শিল্পকারখানাগুলো যেমন যুদ্ধের বারুদ ও বন্দুক যোগান দিয়ে চলছিল, তেমনই চামড়া, রবার, বস্ত্র ও খাদ্যের সামরিক ও অসামরিক চাহিদারও যোগান দিয়ে যাচ্ছিল)। এইভাবে সামরিক কৌশলগত কারণে ও অর্থনৈতিক কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা কলকাতা-কেন্দ্রীক অঞ্চলের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তারা যে পরিকল্পনা তৈরি করল সেখানে গোটা পূর্ব বাংলাকে জাপানি হানার বিরুদ্ধে ‘আঘাতশোষক অঞ্চল’ (buffer zone) হিসেবে ব্যবহার করার কৌশল নেওয়া হল। এই কৌশলই পূর্ব বাংলায় মন্বন্তরের বীজ বুনে দিয়েছিল। এই কৌশলের দুটো প্রধান উপাদান ছিল পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে পরিবহনের প্রধান মাধ্যম নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া ও মূল খাদ্যশস্য চাল বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া যাতে জাপানি হানাদাররা আক্রমণ করে ঢুকে এলেও এগুলোর অভাবে আটকে পড়ে। এর পোষাকী নাম দেওয়া হয়েছিল ‘প্রত্যাখ্যান নীতি’ (denial policy)। পূর্ব বাংলার ব্যাপক সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন-জীবিকা নির্বাহ করার অধিকার প্রত্যাখ্যান করে কীভাবে এই প্রত্যাখ্যান নীতি মন্বন্তর ঘনিয়ে তুলেছিল দেখা যাক।৪

১৯৪২-এর মে মাসে নৌকা বাজেয়াপ্ত করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, তিপ্পেরা/কুমিল্লা, বাখরগঞ্জ, খুলনা, চব্বিশ পরগণা এবং মেদিনিপুর জেলাকে। দশজন বা তার বেশি মানুষ বইতে পারে এমন সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করার জন্য নেমে প্রশাসন ৬৬,৫০০-রও বেশি নৌকা নিজ দখলে নিয়ে সরিয়ে ফেলে।৫ নৌকার মালিকদের তাৎক্ষণিক কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই নৌকাগুলো ব্যবহার করত যে জেলেরা (মাছ ধরার জন্য), ছোট চাষিরা (ক্ষেতে যাওয়া আসার জন্য, ফসল পরিবহনের জন্য), কুমোর-কামার-জোলারা (কাঁচামাল ও নির্মিত দ্রব্য পরিবহনের জন্য) ও ছোট ব্যবসায়ীরা (পণ্য পরিবহনের জন্য), তাদের বেশিরভাগই নিজেরা নৌকার মালিক ছিল না, নৌকা-মালিকদের কাছ থেকে ভাড়ায় নিয়ে নৌকা ব্যবহার করত--- তারা না পেল কোনো ক্ষতিপূরণ, আর তাদের জীবিকানির্বাহক কাজকর্মও সব স্তব্ধ হয়ে গেল। এছাড়া ছিল এইসব নৌকায় মাঝি বা খালাসির কাজ করে জীবিকানির্বাহ করত যারা, তারাও উপার্জনহীন হয়ে পড়ল। এর পাশাপাশি সামরিক বিমানবন্দর ও সেনাশিবির বসানোর জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে প্রায় ৩৬,০০০ পরিবারের (অর্থাৎ দেড় লাখের বেশি মানুষের থেকে) জমি কেড়ে নেওয়া হল নামমাত্র কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে, বিকল্প জমি বা জীবিকার কোনো সংস্থান করা হল না।৬ পরের এক বছরে মন্বন্তরের প্রকোপে সবচেয়ে বেশি নিঃস্ব, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় অকালমৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল এই জেলে, চাষের মজুর, মাঝি, খালাসি, জোলা, কামার-কুমোর, ছোট ব্যাপারীরাই। মহলানবিশের নেতৃত্বাধীন গবেষকরা মন্বন্তর নিয়ে ১৯৪৩ সালের তাঁদের প্রতিবেদনে জীবিকা সাপেক্ষে দুর্দশা-নিঃস্বকরণের তীব্রতার এমন একটি সূচক হাজির করেছিলেন৭:

|

জীবিকা |

দুর্দশা-নিঃস্বকরণের তীব্রতার সূচক |

|

জেলে |

২২৩ |

|

চাষের মজুর |

৮৯ |

|

ধান-ঝাড়াই |

৭৯ |

|

কামার-কুমোর-জোলা |

৭৭ |

|

পরিবহন |

৭৫ |

|

অন্যান্য উৎপাদনশীল জীবিকা |

৫২ |

|

অ-কৃষি মজুর |

৫১ |

|

চাকরি ও বৃত্তিজীবী পেশা |

৪০ |

|

ব্যবসা |

৩৭ |

|

অকৃষক জমিমালিক |

৩০ |

|

ছোট কৃষক ও মজুরীশ্রমিক |

২৪ |

|

মাঝারি বা বড় কৃষক |

২২ |

সূচকের সংখ্যাটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। পরিসংখ্যানবিদ গবেষকরা এখানে নিঃস্বকরণের মাত্রার তুলনা টানার জন্য নির্দিষ্ট জীবিকাক্ষেত্রে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষের শতাংশকে সেই জীবিকাধারীরা মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ তা দিয়ে ভাগ করে সূচকটিতে পৌঁছেছেন, যাতে জীবিকাধারীদের মোট সংখ্যার কম-বেশির প্রভাব এড়িয়ে সমসংখ্যক জীবিকাধারীদের মধ্যে নিঃস্বকরণের তীব্রতা তুলনা করা যায়। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে জেলে-মাঝি-কামার-কুমোর-জোলা-চাষমজুরদের মধ্যে নিঃস্বকরণের তীব্রতা ছোট থেকে বড় কৃষক, মজুরীশ্রমিক, চাকুরে ও বৃত্তিজীবীদের তুলনায় দুইগুণ থেকে চারগুণ বেশি, আর জেলেদের ক্ষেত্রে তো দশগুণেরও বেশি। আরেকটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামীণ জেলে-মাঝি-কামার-কুমোর-জোলা- চাষমজুরদের প্রায় পুরোটাই মুসলমান অথবা হিন্দু সমাজের তলার দিকের বিভিন্ন জাতগোষ্ঠীর মানুষ, মন্বন্তরের বলি তাঁরাই বেশি হয়েছেন। উঁচু মহলের মানুষরাও এ পর্যায়ে কষ্ট সহেছেন, কিন্তু পাশাপাশি তাঁদের অনেকে যুদ্ধজনিত ফাটকা বাজার থেকে লাভও কম করেননি। চাল বাজেয়াপ্তকরণ ও তার পরবর্তীতে চালের বাজারের হাল সম্পর্কে আলোচনাতেই আমরা তা দেখতে পাব। এবার সেই আলোচনাতে যাওয়া যাক।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে, অধুনা-প্রবর্তিত গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী নির্বাচিত বাঙালি প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বাংলার বিধানসভা যখন ইস্টারের ছুটিতে, ব্রিটিশ শাসক-প্রতিনিধি রাজ্যপাল হারবার্ট ভাইসরয়ের পারসোনাল সেক্রেটারি পিনেল-কে ‘স্পেশাল অফিসার’ নিয়োগ করে বাংলায় ‘প্রত্যাখ্যান নীতি’ কার্যকরী করার দায়িত্ব আরোপ করলেন। মূল জোর দেওয়া হল ‘চাল প্রত্যাখ্যান’ (rice denial) কর্মসূচীতে, যেখানে প্রাথমিক লক্ষ্য স্থির করা হল মেদিনীপুর, খুলনা ও বরিশাল, এই তিন জেলা থেকে সমস্ত ‘উদবৃত্ত’ চাল বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া, হিসেব করা হল যে এই তিন জেলা থেকে ১ লাখ ২৩ হাজার টন চাল কৃষক ও ব্যাপারীদের কাছ থেকে জব্দ করে নেওয়া যাবে। কিন্তু এই চাল জব্দ করার কাজ করবে কে? চালের পাইকারী ব্যবসার বড় মাথা এম. এ. ইস্পাহানি-কে ধরা হল সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করার জন্য। ইস্পাহানি নিজে আড়ালে থেকে তাঁর সাগরেদ মিরজা আলি আখবরের নাম সরকারি এজেন্ট হিসেবে নথিভুক্ত করল। দ্রুত কাজ হাসিল করার লক্ষ্যে সরকার থেকে ইস্পাহানিদের কুড়ি লাখ টাকা দেওয়া হল সরকার-নির্ধারিত দামে চাল কিনে এনে সরকারি গুদামে ভরার জন্য। ইস্পাহানিদের নিযুক্ত চাল-জব্দকারীরা নেমে পড়ল কাজে। এদিকে ছুটি কাটিয়ে বিধানসভা খোলার পর, মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক থেকে শুরু করে অন্য বিধায়করা এর প্রতিবাদে মুখর হলেন। সে প্রতিবাদ চাল জব্দ হলে বাংলার চাষাভুষোরা কী দুর্গতিতে পড়বে সেজন্য নয়, প্রতিবাদ এজন্য যে জব্দকারী হিসেবে মুসলিম লিগের ঘনিষ্ঠ ইস্পাহানিকে নিয়োগ করা হয়েছে, অন্য রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠদের সুযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে ব্রিটিশ প্রশাসন অবিলম্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ বড় ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে আরো চাল-জব্দকারী নিয়োগ করল, নিযুক্ত হল হিন্দু মহাসভার এইচ. দত্ত, প্রজা-কৃষক পার্টির ঘনিষ্ঠ বি. কে. পোদ্দার এবং কংগ্রেস-ঘনিষ্ঠ আহমেদ খান। তাঁদের হাতেও সরকারি তহবিল থেকে বিপুল টারা তুলে দেওয়া হল চাল-জব্দের জন্য এবং তাঁদের নিযুক্ত জব্দকারীরাও গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।৮ ক্রমে চাল-জব্দ-করার জন্য সরকার-নির্দিষ্ট অঞ্চল বাড়ল, নির্দিষ্ট করে দেওয়া অঞ্চলের বাইরেও জব্দকারীরা অভিযান চালালে সরকার না-দেখার ভান করে মুখ ঘুরিয়ে রইল আর পুলিশ-প্রশাসন-সহ গোটা সরকারী যন্ত্রটাকে এই জব্দকারীদের সহযোগিতায় নিযুক্ত করা হল।

কীভাবে কাজ করেছিল এই চাল-জব্দকারীরা? মন্বন্তরের পর মন্বন্তরের দায়ভাগ নিয়ে তদন্ত করতে বসা সরকারী নানাবতী কমিশনের কাছে ‘বেঙ্গল রাইস মিলস অ্যাসোসিয়েশন’-এর দাখিল করা প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল:

সরকারের প্রতিনিধিরা সবসময় সুকৌশলে বা ন্যায়পরতা বজায় রেখে কাজ করেনি। আমরা এমন বহু খবর পেয়েছি যে ধানচাষী ও বিক্রেতাদের উপর অন্যায়ভাবে চাপ তৈরি করা হয়েছে সম্পূর্ণ অচেনা লোকেদের কাছে নিজেদের ধান বিক্রি করতে বাধ্য করার জন্য… তা চাষীদের প্রতিরোধমূলক জেদ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কিছু কিছু সরকারী এজেন্টের কোনো ধারণাই ছিল না কোত্থেকে বড় পরিমাণ ধান সংগ্রহ করা যেতে পারে, বিক্রেতাদের বিরূপ মনোভাব তাদের আরো মুশকিলে ফেলে দিয়েছিল…, ফলে তারা হন্যে হয়ে খেপে উঠেছিল, কারণ সরকার লাগাতার চাপ দিয়ে চলেছিল আরো আরো বেশি ধান-জব্দের জন্য। এই পর্যায়ে চাপ দেওয়ার জন্য ধানজব্দকারীরা বহুক্ষেত্রে নির্যাতন-অত্যাচার করে মানুষের ঘর থেকে তাদের ধান-চালের ভান্ডারও ছিনিয়ে নিয়েছিল, আর এলাকার সরকারি অফিসাররা একাজে বাধা না দিয়ে উপরওলার নির্দেশমতো সহায়তাই করেছিল।৯

চাল-জব্দকারীদের এই উৎপাতে গ্রামের স্বাভাবিক বন্টনব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল, তলাকার মানুষদের ভাঁড়ার শূন্য হয়েছিল, উপরকার জোতদার, সম্পন্নর কৃষক বা প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা নিজেদের ধানের ভান্ডার লুকিয়ে ফেলে কালোবাজারে ছাড়ছিল, ধান-চালের দাম ভয়ঙ্করভাবে বাড়তে বাড়তে সাধারণের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং কালোবাজারী-ফাটকাবাজী অভূতপূর্ব রূপ ধারণ করেছিল। জব্দকারীরা সরকারী গুদামে ৪০,০০০ টন ধান-চাল জমা করেছিল, কিন্তু বাস্তবত তার বহুগুণ বেশি পরিমাণ জব্দ-করা ধান-চাল আড়াল করে নিজেদের আয়ত্তে রেখে কালোবাজারকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলে বিপুল মুনাফা করেছিল। সরকার যেহেতু যুদ্ধমুখী শিল্পোৎপাদনে (war-production) কোনো ব্যাঘাত না ঘটা নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে কলকাতা ও তার আশপাশের শিল্প-কারখানার মালিকদের তাদের কর্মীও শ্রমিকদের চালের রেশন দেওয়ার জন্য এই বাজারে নিজেদের মতো করে চাল জব্দ করার ছাড়পত্র দিয়েছিল, তা এই কালোবাজারকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। জব্দ করা চালের বড় পরিমাণ গিয়েছিল ব্রিটিশ ও মিত্রশক্তির সেনাদের খাওয়ানোর জন্য, কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ কল-কারখানার শ্রমিক কর্মচারী, সরকারি আমলা ও প্রভাবশালীদের খাওয়ানোর জন্য, এবং বাংলার বাইরে রফতানি করে মুনাফার জন্য। অন্যদিকে গ্রামের অবস্থা কী হয়েছিল? ব্রিটিশ প্রশাসক পিনেল সাহেবের কাছে চট্টগ্রামের রাজস্ব-কমিশনারের একটি রিপোর্ট চট্টগ্রাম জেলার এই ছবি তুলে ধরে:

৯ ডিসেম্বর, ১৯৪২: চালের দাম হঠাৎ বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল।

১ জানুয়ারি, ১৯৪৩: তীব্র খাদ্য-সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

১০ জানুয়ারি, ১৯৪৩: খাদ্য-সংকট গুরুতর হয়ে উঠেছে। কলকাতার ডিরেক্টর অফ সিভিল সাপ্লাইজ-এর কাছে এমারজেন্সি সাপ্লাই-এর জন্য আবেদন করেও ব্যর্থ হতে হয়েছে। চট্টগ্রামের গ্রামীণ অঞ্চলে শিখরে ওঠা চালের দামের চেয়ে চট্টগ্রাম শহরে যেহেতু চালের দাম কম রাখা হয়েছে, তাই চট্টগ্রাম শহরের অবস্থা খুব শোচনীয়।

১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩: চট্টগ্রাম ও তিপ্পেরা/কুমিল্লায় চালের দাম বাড়তেই থাকছে।

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩: শহর-মফস্বল থেকে গ্রামে অনাহার ছড়িয়ে পড়ছে।

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩: দুর্গতদের জন্য টেস্ট-ওয়ার্ক১০ ও অন্যান্য সহানুভূতিমূলক ত্রাণ এখনই শুরু করা দরকার।

৯ মে, ১৯৪৩: আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম জেলার বহু মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। চট্টগ্রাম শহরে ত্রাণস্বরূপ খিচুড়ি (gruel) বিতরণের প্রথম কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

১১ জুন, ১৯৪৩: গোটা চট্টগ্রাম জেলা জুড়ে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে।

১৮ জুন, ১৯৪৩: চট্টগ্রাম শহরে এসে জড়ো হওয়া নিঃস্ব অনাহারী মানুষের বাড়ছে। এদের ১১ জন রাস্তায় পড়ে মারা গেছে।১১

কেবল চট্টগ্রাম নয়, বাংলার জেলায় জেলায় একই ছবি। নিঃস্ব মানুষ অনাহারে ক্ষয়ে মৃত্যুর চোখে চোখ রেখেছে। যাদের যা সম্বল ছিল, বাসনপত্র, জামাকাপড়, ঘর-গৃহস্থালির জিনিষ, চাষের গরু, সব একেএকে বেচেও ক্ষুৎকাতরতা থেকে মুক্তি নেই, নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে বেপরোয়া কেউ নিজের লাজ-লজ্জা বা নিজের শিশুদেরও বেচে দিচ্ছে, স্বজন উৎখাত করে পরিবার ছোট করে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে, সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তারপরও এসে চেপে ধরছে, মৃত্যুমুখী দেহটাকে কোনোরকমে টেনে তখন ক্ষুৎকাতরের মিছিল চলেছে নিকটবর্তী শহরের দিকে ভিক্ষা বা ত্রাণের আশায়।

১৯৪৩-এর গোড়া থেকেই চারিদিকে মন্বন্তরের ভয়াল চিত্র ফুটে উঠলেও বাংলার সরকার (অনির্বাচিত ব্রিটিশ শাসক ও নির্বাচিত বাঙালি বিধায়ক, দুই শাখাই) ১৯৪৩-এর আগস্ট অবধি ত্রাণকাজ শুরু করার কোনো উদ্যোগই নেয়নি। বাংলার বিধানসভায় তখন ক্ষমতাদখলের দড়ি-টানাটানিতে প্রজা-কৃষক পার্টির ফজলুল হক-কে সরিয়ে মুসলিম লিগ নেতা ঢাকার জমিদার খোয়াজা নাজিমুদ্দিন মুখ্যমন্ত্রী এবং মেদিনীপুরের সম্ভ্রান্ত অভিজাত সোহরাবর্দি খাদ্যমন্ত্রী। কালোবাজারীর বিরুদ্ধে কিছু ভাসা-ভাসা কথা বলে তাঁরা দায় এড়িয়ে গেছেন, মন্বন্তরের অস্তিত্বটুকুও স্বীকার করেননি। ১৯৪৩-এর মার্চ মাস থেকেই আশপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে নিঃস্ব ক্ষুৎপীড়িত মানুষ এসে রাজধানী কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় খাদ্য ভিক্ষা করতে থাকে। গৃহস্থ বাড়ির সামনে ‘ফ্যান দাও’ রব উঠতে থাকে। শহরের জঞ্জাল ফেলার ডাস্টবিনগুলো ঘেঁটে খাবারের টুকরোর খোঁজে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে কঙ্কালসার মানুষ। ময়রার দোকানের জল বয়ে যাওয়া নর্দমা থেকে জল চেটে খায় মানুষ ছানা-ধোওয়া জল গলাধঃকরণের আশায়। জীবনের ভার আর বইতে না পেরে ক্ষয়িত শরীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকে ফুটপাতে। এমনই কিছু ছবি শহুরে বাবুদের সংবাদপত্র ‘দি স্টেটসম্যান’-এ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং তার সাহেব সম্পাদক নিজ সম্পাদকীয়তে গ্রামীণ অনাহার ও সরকারি ঔদাসীন্য নিয়ে সরব হওয়ার পর প্রশাসনিক মহলে কিছু নড়াচড়া পড়ে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে মূলত শহরে, ও অল্পকিছু গ্রাম-মফস্বলে ‘রিলিফ ক্যাম্প’ খোলা হয়।

রিলিফ ক্যাম্পগুলোয় বিনামূল্যে খিচুড়ি বিতরণ হওয়ার কথা দিনে একবার। রোজ বিতরণের নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে থেকে অর্ধনগ্ন কঙ্কালসার মানুষদের লাইন পড়ে যেত। যত সময় এগিয়ে আসত ভিড়, ঠেলাঠেলি, লাইনে কোনোক্রমে এগিয়ে যাওয়ার মরীয়া চেষ্টা বাড়ত। যা খাবার দেওয়া হতো একজনেরও পেট ভরার মতো নয়। প্রায়শই চালের অভাবে যব বা ভুট্টা দিয়ে রান্না হতো। দীর্ঘদিন অভুক্ত মানুষদের অনেকের পেটেই তা হজম হতো না, অলে এই খাবার খেয়েও অনেকের মৃত্যু ত্বরাণ্বিত হয়েছে। বিতরণ হতে হতে খাবার ফুরিয়ে আসত কিন্তু লাইন ফুরাতো না, ফলে ক্রমে জল ঢেলে ঢেলে খাবারের পরিমাণ বাড়ানো হতো, যেজন্য লাইনের পরের দিকের মানুষদের বরাতে যা জুটত তা জোলো মাড় ছাড়া আর কিছু নয়। হাঁটাচলারও শক্তি হারিয়ে ফেলা ক্ষুৎপীড়িতরা রিলিফ-ক্যাম্পগুলোর চারধারেই সারাদিন মড়ার মতো পড়ে থাকত, খাদ্য বিতরণের সময় নিজদেহ টেনে নিয়ে লাইনে দাঁড় করাত।

মধ্যবিত্ত কুলীন বা অভিজাতদের পেটে টান পড়লেও এই ক্ষুৎপীড়িতদের সারিতে এসে দাঁড়াতে মানে লাগত, জাত ও কুলের মান হারানোর ভয়ে বাধত। ফলে তাঁরা তাঁদের মুরুব্বিদের কাছে আবেদন-নিবেদন করে নিজেদের জন্য পৃথক ত্রাণের কিছু ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন--- বাজারের থেকে অনেক কম দামে তাঁদের চাল বিক্রি করত এই ত্রাণ-সংস্থাগুলো। হিন্দু মহাসভার ত্রাণ-সংস্থা প্রথমে কেবল হিন্দু কুলীন মধ্যবিত্তদের জন্য ও পরে সব মধ্যবিত্তদের জন্য এমন ত্রাণ চালিয়েছিল, সরকারের জব্দ করা চালভাণ্ডার থেকেই এই ত্রাণের চাল আসত।১২

৩

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে বড়লাট ওয়াভেল সাহেব বাংলায় চাল জব্দ কারার সরকারি নীতি বন্ধ করার এবং বাংলার বাইরে থেকে আমদানি করা চালের মাধ্যমে কলকাতার সামরিক ও অসামরিক চাহিদা মেটানোর প্রতিশ্রুতি দেন। ওয়াভেলের প্রতিশ্রুত আমদানি কিছু পৌঁছয়ও কলকাতায়। বাজারে চালের দাম শিখর ছেড়ে কিছুটা পড়ে। সরকার থেকে ঘোষণা করে দেওয়া হয় মন্বন্তর কেটে গেছে।

বাস্তব অবশ্য ছিল অন্যরকম। আমদানি হওয়া চাল ও বাংলায় নতুন ওঠা রেকর্ড-পরিমাণ আমন-উৎপাদন থেকে হওয়া অধিগ্রহণের চাল কলকাতার সরকারি-বেসরকারি গুদামে রাখার জায়গা কুলায়নি, বড় রেলস্টেশনগুলোয় প্ল্যাটফর্মের উপর, এমনকি বোটানিকাল গার্ডেনে খোলা আকাশের নিচে ত্রিপল চাপা দিয়ে চালের পাহাড় পড়ে ছিল, তার খুব অল্পই শেষ অবধি গ্রাম-মফস্বলে পৌঁচেছে। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে পাঞ্জাবের ‘ট্রিবিউন’ পত্রিকার সাংবাদিক ফ্রেডা বেদী ঢাকা-র কাছে একটি গ্রামে গিয়ে গ্রামস্থ পরিবারের এক তরুণীর খোলা আকাশের নিচে রান্নার দৃশ্য এভাবে বর্ণনা করেছিলেন:

… হাঁড়ির ভিতর নাড়তে নাড়তে তার কাঁধদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অপরিচিতদের আসতে দেখে সে তার মুখ ঢেকে নিল। আমি তার কাছে গিয়ে তার চোখের দিকে তাকালাম, তার চোখদুটো জলে ভাসছে, সেই চোখের জল তার গাল গড়িয়ে হাঁড়ির মধ্যেও পড়ছে। হাঁড়িতে জলের মধ্যে ভাসছে বড়জোর আধ সের চাল। ‘সাত জনের খাবার’, পিছন থেকে নিচু গলায় তার স্বামী বলল। আমি কেবল ভাবলাম, কত না গ্রামে গরীব পরিবাররা এই জলের মধ্যে মাত্র একমুঠো চাল ফেলে তাদের নারীদের অশ্রু মিশিয়ে মাড় করে খাচ্ছে?১৩

কেবল ক্ষুধায় জ্বলা নয়, গ্রামবাংলা তখন চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহের পচনের কটুগন্ধে ভরা, তার থেকে ছড়ানো মহামারীতে আচ্ছন্ন। গোটা ১৯৪৪ সাল জুড়ে কয়েক লাখ মানুষ মরেছে কলেরা, গুটিবসন্ত ও ম্যালেরিয়ায়।১৪

মোট কত বাংলার গ্রামের মানুষ পঞ্চাশের মন্বন্তরে প্রাণ হারিয়েছিল? সরকারি ‘famine commission’ হিসেব দিয়েছিল ১৫ লাখ মৃত্যুর। অমর্ত্য সেন তাঁর গবেষণাপত্রে হিসেব করেছেন ৩০ লাখ মৃত্যুর। আর গবেষক গ্রিনওয় অধ্যাপক মহলানবিশের নেতৃত্বাধীন পরিসংখ্যানবিদদের হিসেব ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫ লাখ থেকে ৩৮ লাখের মধ্যে হবে।১৫

সেই সময়ের এক সমাজকর্মী ও সাংবাদিক জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী গোটা বাংলার গ্রামের দিকে তাকিয়ে লিখেছিলেন:

সেই চাষীরা নেই, গৃহস্থরাও নেই, ঘরে ঘরে নেই চাল। দুধ দেওয়ার গরুরাও আর নেই। গৃহদেবতা, গ্রামদেবতারাও অনাহারী, পুজো দেওয়ার কেউ নেই। চাষীরা ক্ষুন্নিবৃত্তির তাগিদে হালের বলদ বেচে দিয়েছে, কোনোভাবে যারা বেঁচে গিয়েছে তারাও বুঝতে পারছে না কীভাবে এখন দিন চলবে। পুকুরগুলো শুকিয়ে কাদা হয়ে গেছে। জল বিরল, পানীয় জল তো একদমই নেই। অসংখ্য রোগের প্রকোপ বাড়ছে, বাঙালী জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দরসের ধারা শুকিয়ে গেছে। তাদের সরল, সহজ, স্বাভাবিক অস্তিত্বযাপন ঘুচে গেছে, নানারকম অসুস্থতা তাদের মাথায় চেপে বসেছে। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই বাংলা ও বাঙালীর যৌথ অস্তিত্বকে অবিন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। সবকিছু লুটে নেওয়া হয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে রুক্ষ বিবর্ণ অন্তহীন মাঠ, তাতে ধান নেই, ফল নেই, শস্য নেই। চাষীরা আর গান গেয়ে ওঠে না, সাঁঝবেলায় কুটিরে প্রদীপ জ্বলে ওঠে না। বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে বাংলার পূর্বতন সৌন্দর্য্য।১৬

এরপর একে একে বাংলা গেছে আরো নানা বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে--- ১৯৪৬ সালের নোয়াখালী ও কলকাতার দাঙ্গা থেকে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতা, ১৯৪৭ সালে বাংলাকে দুভাগ করে দুটি শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, দুই বাংলার ছিন্নমূল মানুষের শরণার্থী জীবন--- বাংলার গ্রামগুলোকে তা আরো নিষ্প্রদীপ প্রাণহীন করে দিয়েছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব দখলের জন্য যুযুধান নেতারা গ্রামের থেকে মুখ ফিরিয়ে ‘নতুন দেশ’ গড়ার জন্য শহরকেন্দ্রীক বৃহৎ শিল্প ভিত্তিক সমাজগঠনের নকশা তৈরি করেছেন-- সে সোভিয়েত-অনুসারী সমাজবাদী-জাতীয়তাবাদী বা ক্যুনিস্টরাই হোক, সংরক্ষণবাদী অনুন্নত বর্গের প্রতিনিধিরাই হোক, বা, ধর্মীয় বিদ্বেষ ধুনে রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েমের মতলববাজরা হোক। মহাত্মা গান্ধী বিশ শতকের গোড়ায় আত্মশক্তিতে বিকশিত স্বাধীন স্বনির্ভর গ্রামসমাজের উপর দাঁড়ানো বিকেন্দ্রীভূত রাজক্ষমতার এক দেশের কথা বলেছিলেন। ধর্মবিদ্বেষে উন্মাদ ঘাতকের গুলিতে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁর অনুগামী বলে বিখ্যাত পটেল ও নেহরুরা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার কড়া রাষ্ট্রের নির্দেশনায় শহরকেন্দ্রীক শিল্প গড়ে তোলাতেই মন দিয়েছেন। ইউরোপ-আমেরিকা বা সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে ওঠার এই মূঢ় নকলনবিশি উন্মাদনায়, গ্রামসমাজের উপর আর স্নিগ্ধ শুশ্রূষার প্রলেপ পড়ার কোনো অবকাশ থাকেনি, আত্মশক্তি পুনরুজ্জীবিত হওয়া তো দূর অস্ত। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বা পান্নালাল দাশগুপ্তের মতো কতিপয় স্থিতপ্রাজ্ঞ গান্ধীবাদী বাংলার গ্রামে তাঁদের গ্রামসেবা-প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেও তা পরাভূত ব্যতিক্রম হয়েই থেকেছে, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের শ্রীনিকেতনও ক্রমশ গ্রামের আত্মশক্তি অন্বেষণের পথ ছেড়ে হস্তশিল্প কেনাবেচার বাজারে পথ হারিয়েছে। নগর, কল-কারখানা, খনি, বাঁধ এহেন নানা রূপে ‘প্রগতি-আধুনিকতা’-র অশ্বমেধের ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়তে থেকেছে অবিরত, গ্রামের পরিবেশ-প্রকৃতি ছিন্নভিন্ন হয়ে ঘা দগদগে হয়ে উঠেছে, মানুষের মনের চারপাশেও ক্রমশ আঁটো হয়েছে তাৎক্ষণিক ভোগবৃদ্ধির লোভ-লালসার নাগপাশ। এপথে প্রায় আশি বছর হেঁটে এসে আজ আমরা কেবল গ্রামসমাজের মরদেহটিই বহন করে চলছি না, সামগ্রিক পরিবেশ-প্রকৃতির এমন বিপর্যয় ঘনিয়ে তুলেছি যা পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বকেই বিলোপ-সম্ভাবনার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যে কবিতা থেকে উদ্ধৃত করে এই লেখা শুরু হয়েছিল, সেই কবিতা জীবনানন্দ শেষ করেছিলেন এইভাবে:

তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে

অন্ধকার হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে

যে অনবনমনে চলেছে আজও--- তার হৃদয়ের

ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম করে চেতনার

বলয়ের নিজ গুণ রয়ে গেছে বলে মনে হয়।

--- এই অনিশ্চিত আশাবাদটুকু লালন করার মতো পরিসরও কি এখন অবশিষ্ট আছে? নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

টীকা/তথ্যসূত্র

১। এটি অমর্ত্য সেনের করা হিসাব। ১৯৭৭ সালে Cambridge Journal of Economics-এ (পৃঃ-৩৮-৪২) প্রকাশিত Starvation and Exchange Entitlements: A General Approach and Its Application to the Great Bengal Famine নামক গবেষণাসন্দর্ভে অমর্ত্য সেন এহেন তথ্যবিচার করে প্রমাণ করেছিলেন যে ১৯৪৩ সালে অন্যান্য বছরের তুলনায় খাদ্যশস্যের যোগানে কোনো ঘাটতি ছিল না। পল আর গ্রিনওয়-এর লেখা Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-44 (Oxford University Press, 1982) বইয়ের ২৮৬-২৯৮ পৃষ্ঠাতেও এই তথ্যবিচার পুনরুদ্ধৃত হয়েছে।

২। পল আর গ্রিনওয়-এর লেখা Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-44 (Oxford University Press, 1982), পৃষ্ঠা: ১৪০, ২৯১।

৩। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ, A Sample Survey, ১৯৪৩, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইন্সটিটিউট, কলকাতা, পৃষ্ঠা: 10-a।

৪। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয় নিয়ে বিশদে জানবার জন্য পাঠক দেখতে পারেন: জনম মুখার্জী, Hungry Bengal: War, Famine and the End of Empire, Oxford University Press, ২০১৫, বিশেষ করে প্রথম দুটি অধ্যায়।

৫। পল আর গ্রিনওয়, Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-44, Oxford University Press, ১৯৮২, পৃষ্ঠা: ৮৯।

৬। পল আর গ্রিনওয়, Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-44, Oxford University Press, ১৯৮২, পৃষ্ঠা: ৯০।

৭। পল আর গ্রিনওয়, Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-44, Oxford University Press, ১৯৮২, পৃষ্ঠা: ২০৫-এ উদ্ধৃত।

৮। বিশদ জানার জন্য পাঠক দেখতে পারেন: জনম মুখার্জী, Hungry Bengal: War, Famine and the End of Empire, Oxford University Press, ২০১৫, পৃষ্ঠা: ৫৫-৬৩।

৯। নানাবতী পেপারস (অন্তর্জালে লভ্য), Memorandum of the Bengal Rice Mills Association, পৃষ্ঠা: ১৭৯। মূল মেমোরান্ডামটি ইংরেজিতে, বাংলা তর্জমা বর্তমান লেখকের করা।

১০। টেস্ট-ওয়ার্ক: ব্রিটিশ প্রশাসনিক ম্যানুয়ালে থাকা দুর্ভিক্ষ-যাচাইকারী ব্যবস্থা। দুর্ভিক্ষের শঙ্কা দেখা দিলে সেই এলাকায় সরকারের পক্ষ থেকে অল্প মজুরীর বিনিময়ে দৈহিক শ্রমের প্রকল্প খোলা হবে। তাতে যদি স্থানীয় মানুষের ভিড় দেখা যায় তবে দুর্ভিক্ষ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। এইজন্যই ‘টেস্ট-ওয়ার্ক’ নামকরণ।

১১। পিনেল পেপারস, Memo on the Famine of 1943, পৃষ্ঠা: ২১-৩২। ইংরেজি থেকে বাংলা তর্জমা বর্তমান লেখকের করা।

১২। রিলিফ ক্যাম্প ও সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ সম্বন্ধে এখানে যা বলা হয়েছে তার নথিগত প্রমাণ ও আরো বিশদ আলোচনার জন্য পাঠকরা দেখতে পারেন পূর্বে উল্লিখিত গ্রিনওয়-এর বই (পৃষ্ঠা: ১২৭-২৩৬) এবং জনম মুখার্জীর বই (পৃষ্ঠা: ১১৫-১৪৪)

১৩। ফ্রেডা বেদী, Bengal Lamenting, লায়ন প্রেস, লাহোর, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা: ১৬। ইংরেজি থেকে বাংলা তর্জমা বর্তমান লেখকের করা।

১৪। বিশদ পরিসংখ্যানের জন্য দেখুন পূর্বোল্লিখিত গ্রিনওয়-র বই, পৃষ্ঠা: ১৪১।

১৫। বিশদ পরিসংখ্যানের জন্য দেখুন পূর্বোল্লিখিত গ্রিনওয়-র বই, পৃষ্ঠা: ২৩৭-২৪৫।

১৬। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী-র ‘বাংলার দুর্ভিক্ষ, ১৩৫০’ বই থেকে এই অংশটি গ্রিনওয় তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইয়ের ১৮২ পৃষ্ঠায় ইংরেজি অনুবাদে উদ্ধৃত করেছেন। সেখান থেকে আবার বাংলায় অনুবাদ করে এখানে উদ্ধৃত করা হল, তাই জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর ভাষার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কিছু ফারাক ঘটে থাকবে।